木地は、つくるものによって細分化され

それぞれの職人達に託されます。

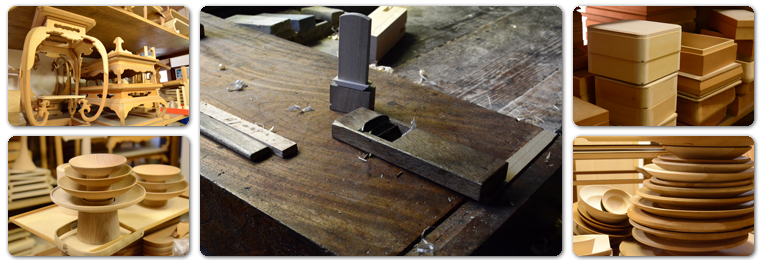

椀木地(わんきじ)…挽物(ひきもの)木地ともいいます。

欅・ミズメ桜・トチ・クリを用い、

轆轤(ろくろ)を使って椀・皿・盆などをつくる。

曲物木地(まげものきじ)… 档(アテ)、ヒバ、檜の柾目を

用い、丸盆やおひつなど、側面の板を曲げてつくる。

指物木地 … 角物木地ともいいます。

档(アテ)、檜を用い、重箱や膳、硯箱など

板を組み合わせてつくる。

朴木地(ほおきじ)…刳物(くりもの)木地ともいいます。

指物木地より分離したもので、

猫脚・仏具・匙など、木を刳り出してつくる。

主に「朴の木(ホオノキ)」を使うため、

この名前がつきました。

弊社の「輪島塗位牌」も朴木地職人の手によって

一つ一つ丁寧に作られています。

それぞれの職人達に託されます。

椀木地(わんきじ)…挽物(ひきもの)木地ともいいます。

欅・ミズメ桜・トチ・クリを用い、

轆轤(ろくろ)を使って椀・皿・盆などをつくる。

曲物木地(まげものきじ)… 档(アテ)、ヒバ、檜の柾目を

用い、丸盆やおひつなど、側面の板を曲げてつくる。

指物木地 … 角物木地ともいいます。

档(アテ)、檜を用い、重箱や膳、硯箱など

板を組み合わせてつくる。

朴木地(ほおきじ)…刳物(くりもの)木地ともいいます。

指物木地より分離したもので、

猫脚・仏具・匙など、木を刳り出してつくる。

主に「朴の木(ホオノキ)」を使うため、

この名前がつきました。

弊社の「輪島塗位牌」も朴木地職人の手によって

一つ一つ丁寧に作られています。

様々な形を造り出す木地職人

伝統、文化、職人のモノ造りへの熱意が

匠の技を生みます。

例えば、椀木地の厚みは透かして見れば透けて見える

1mm以下の薄さにも削り出すことが出来ます。

これは精密なコンピューター制御のマシンをもってしても

決して真似のできない技です。

なぜなら、木には堅いところ、柔らかいところ、

木目、フシなどがあり、

人の手で感触をつかみながら絶妙な手加減でしか

なし得ないからです。

こうして出来た椀は、木製品でありながら

非常に軽く、生涯使うに相応しい

美しい形を留めます。

伝統、文化、職人のモノ造りへの熱意が

匠の技を生みます。

例えば、椀木地の厚みは透かして見れば透けて見える

1mm以下の薄さにも削り出すことが出来ます。

これは精密なコンピューター制御のマシンをもってしても

決して真似のできない技です。

なぜなら、木には堅いところ、柔らかいところ、

木目、フシなどがあり、

人の手で感触をつかみながら絶妙な手加減でしか

なし得ないからです。

こうして出来た椀は、木製品でありながら

非常に軽く、生涯使うに相応しい

美しい形を留めます。

輪島の地元材である、档(アテ)は、あすなろ とも呼ばれていて、

檜に似た材質で色は淡黄色。

輪島塗によく合い、輪島塗を支えながら、

共に歴史を歩んできた木材です。

輪島には樹齢800年にも及ぶ高さ27mの

元祖档の木(県指定天然記念物)があり、

档の木は輪島市の木に制定されています。

また、輪島では朴の木を専門に扱う朴木地職人がおり、

主に仏具や猫足などが作られます。

朴木地もまた輪島塗を支えてきました。

檜に似た材質で色は淡黄色。

輪島塗によく合い、輪島塗を支えながら、

共に歴史を歩んできた木材です。

輪島には樹齢800年にも及ぶ高さ27mの

元祖档の木(県指定天然記念物)があり、

档の木は輪島市の木に制定されています。

また、輪島では朴の木を専門に扱う朴木地職人がおり、

主に仏具や猫足などが作られます。

朴木地もまた輪島塗を支えてきました。

弊社「輪島塗位牌」は朴の木(ホオノキ)で作られます。

朴の木(ホオノキ)は日本各地に自生し、30mにもなる高木で、

樹皮は灰白色、きめが細かく裂け目を生じません。

材の色味がくすんだ緑灰色なのが特徴です。

葉は、長さ30cm~40cmと大きく、具材と味噌を包んで焼く

「朴葉焼き」という郷土調理は有名です。

芳香があり、殺菌作用があるので食材を包んで

食器代わりにも使われてきました。

木質は極めて緻密で均質、狂いが少ないことから

主に彫刻の素材や仏具として使用されています。

その他、楽器や下駄の歯、漆器の素地などに使われます。

また、ヤニが少なく加工しやすいため、

昔は日本刀の鞘に用いられていました。

現在でも高級な小刀の柄や和包丁の柄、まな板などは

朴の木でつくられることが多いようです。

朴の木は、耐水性に富んでいて、殺菌作用もあり、

暮らしの道具にピッタリの木材です。

人の生活と共に大事に使われてきた朴の木は、

山神様とも呼ばれ、朴の木には神様が宿るという

言い伝えがあります。

朴の木(ホオノキ)は日本各地に自生し、30mにもなる高木で、

樹皮は灰白色、きめが細かく裂け目を生じません。

材の色味がくすんだ緑灰色なのが特徴です。

葉は、長さ30cm~40cmと大きく、具材と味噌を包んで焼く

「朴葉焼き」という郷土調理は有名です。

芳香があり、殺菌作用があるので食材を包んで

食器代わりにも使われてきました。

木質は極めて緻密で均質、狂いが少ないことから

主に彫刻の素材や仏具として使用されています。

その他、楽器や下駄の歯、漆器の素地などに使われます。

また、ヤニが少なく加工しやすいため、

昔は日本刀の鞘に用いられていました。

現在でも高級な小刀の柄や和包丁の柄、まな板などは

朴の木でつくられることが多いようです。

朴の木は、耐水性に富んでいて、殺菌作用もあり、

暮らしの道具にピッタリの木材です。

人の生活と共に大事に使われてきた朴の木は、

山神様とも呼ばれ、朴の木には神様が宿るという

言い伝えがあります。

(c)2014 Riso Boeki Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本サイトの画像・文章・写真等の著作権は 株式会社理想貿易 仏縁堂 に帰属しています。

本サイトに掲載されている画像・文章・写真等の無断使用・転用・転載・複製・改ざんは

各国の著作権法・各種条約・法律により禁止されています。

本サイトの画像・文章・写真等の著作権は 株式会社理想貿易 仏縁堂 に帰属しています。

本サイトに掲載されている画像・文章・写真等の無断使用・転用・転載・複製・改ざんは

各国の著作権法・各種条約・法律により禁止されています。

弁護士法人

弁護士法人